2月8日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?

※面白い記念日が認定されたら追加していきます。

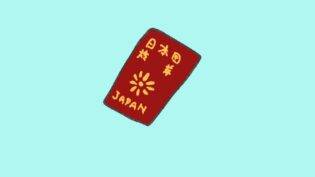

暮らしに溶け込むカタカナ由来の記号: 郵便マークの日

1887年(明治20年)のこの日、現在使われている「〒」の郵便マーク(郵便記号)が逓信省(現在の総務省や日本郵政グループなどの前身)の告示によって定められました。これは日本独自の記号です。

Q: なぜこのマークが郵便を表すようになったのですか?

A: 当初、逓信省は「丁」の字を提案しましたが、これが見やすいように「〒」に変更されたという説や、アルファベットの「T」(逓信省を示す)が誤って「〒」と印刷されたため、そのまま採用されたという説があります。最も有力なのは、逓信省の片仮名表記「テイシンショウ」の頭文字「テ」を図案化したという説です。

Q: このマークは世界共通ですか?

A: いいえ、「〒」マークは日本国内でのみ郵便を示す記号として使われています。万国郵便連合(UPU)の勧告などもあり、海外の郵便ではラッパのマークや、各国の郵便事業体のロゴなどが使われるのが一般的です。

Q: このマークの正式名称は何ですか?

A: 正式名称は「郵便記号」ですが、一般的には「郵便マーク」として広く親しまれています。地図記号としても使われ、郵便局を表します。

冬に彩りを添える和の花の語呂合わせ: つばきの日

日付の「つ(2)ば(8)き」と読む語呂合わせから制定されたとされる記念日です。

Q: なぜ2月8日が「つばきの日」なのですか?

A: 日付の「つ(2)ば(8)き」と読む語呂合わせが由来とされています。誰が制定したかは明確ではありませんが、覚えやすい語呂合わせから広まったと考えられます。ちょうどツバキの花が見頃を迎える時期でもあります。

Q: ツバキはどのような花ですか?

A: 日本原産のツバキ科ツバキ属の常緑樹で、光沢のある濃い緑色の葉を持ち、主に冬から春にかけて赤、白、ピンクなどの美しい花を咲かせます。古くから観賞用として庭木や生け花、茶花として親しまれてきました。種子からは高品質な「椿油」が採取され、食用や化粧品、整髪料などに利用されます。

Q: ツバキとよく似たサザンカとの違いは何ですか?

A: 見分けるポイントとして、花の散り方が挙げられます。ツバキは花が萼(がく)ごと丸ごと落ちるのに対し、サザンカは花びらが一枚ずつばらばらに散ります。また、一般的にサザンカの方が開花時期が早く、秋から初冬にかけて咲き始める品種が多いです。葉の形や大きさにも微妙な違いがあります。

日本のポップス史を変えた熱狂の始まり: ロカビリーの日

1958年(昭和33年)2月8日に、東京・有楽町の日本劇場(日劇)で第1回「日劇ウエスタンカーニバル」が開催されたことに由来します。このイベントは日本の音楽シーンに大きな影響を与えました。

Q: 日劇ウエスタンカーニバルとはどのようなイベントだったのですか?

A: 当時アメリカで流行していたロカビリー音楽を中心に、日本の若手歌手やバンドが出演した音楽フェスティバルです。若者を中心に爆発的な人気を呼び、失神者が出るほどの熱狂ぶりだったと言われています。日本のポピュラー音楽や若者文化の転換点となったイベントとされています。

Q: ロカビリーとはどんな音楽ジャンルですか?

A: 1950年代にアメリカ南部で生まれた音楽スタイルで、ロックンロールの初期形態の一つです。カントリー・ミュージックとリズム・アンド・ブルース(R&B)が融合して誕生しました。代表的なアーティストとしてはエルヴィス・プレスリー、カール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイスなどが挙げられます。

Q: このイベントからはどのようなスターが生まれましたか?

A: 第1回には、後に「ロカビリー三人男」と称されるミッキー・カーチス、平尾昌晃、山下敬二郎が出演し、一躍スターダムにのし上がりました。彼らの登場は、日本の芸能界や音楽シーンに新しい波をもたらしました。

食卓にも貢献する身近な鳥の語呂合わせ: にわとりの日

日付の「に(2)わ(8)とり」と読む語呂合わせから制定されたとされる記念日です。

Q: なぜ2月8日が「にわとりの日」なのですか?

A: 日付の「に(2)わ(8)とり」という語呂合わせに由来します。ただし、より一般的に知られているのは、日本養鶏協会などが制定した毎月28日の「に(2)わ(8)」の語呂合わせによる「にわとりの日」です。2月8日は、それとは別に語呂合わせとして認識されているようです。

Q: ニワトリは私たちの生活にどのように関わっていますか?

A: ニワトリは、卵(鶏卵)と肉(鶏肉)を提供してくれる、私たちの食生活にとって非常に重要な家禽です。鶏卵は栄養価が高く、様々な料理に使われ、鶏肉も世界中で最も消費される食肉の一つです。また、古くは時を告げる鳥としても大切にされてきました。

Q: 毎月28日の「にわとりの日」との違いは何ですか?

A: 毎月28日の「にわとりの日」は、日本養鶏協会などが鶏卵・鶏肉の消費拡大を目的として1978年に制定したもので、PR活動などが行われます。特にケンタッキーフライドチキンがこの日に「とりの日パック」という割引セットを販売することで広く知られています。一方、2月8日は主に日付の語呂合わせとしての意味合いが強い記念日です。

日々の道具に感謝を捧げる伝統行事: 針供養

地域によってはこの日(2月8日)に、折れたり、曲がったり、古くなったりした縫い針を供養し、裁縫の上達を願う日本の伝統行事「針供養」が行われます。主に神社や寺院で実施されます。

Q: なぜ針を供養するのですか?

A: 裁縫に欠かせない大切な道具である針に対して、日頃の労をねぎらい、感謝の気持ちを表すためです。また、普段は硬い布などを刺している針を、最後は豆腐やこんにゃくといった柔らかいものに刺して休ませてあげる、という優しさや、物にも魂が宿るとする日本古来の考え方が背景にあるとされています。

Q: 針供養はいつ、どこで行われるのですか?

A: 伝統的に、農作業や年中行事を始める日・終える日とされる「事八日(ことようか)」に行われることが多く、関東では2月8日、関西では12月8日に行うのが一般的です。ただし、地域や寺社によって日付は異なります。多くの神社や寺院で、この日に合わせて針供養の行事が執り行われます。

Q: 針供養では具体的にどのようなことをしますか?

A: 参加者は家庭で使えなくなった縫い針を持参し、神社や寺院に用意された豆腐やこんにゃくに刺して供養します。針への感謝と共に、裁縫技術の上達を祈願します。場所によっては、僧侶による読経や神職による祈祷が行われることもあります。