2月15日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?

※面白い記念日が認定されたら追加していきます。

気持ちを切り替えて前へ進む語呂合わせの日: 次に行こうの日

日付の「次(2)に 行(1)こう(5)」と読む語呂合わせから制定されたとされる記念日です。過去の失敗や失恋などを引きずらず、未来に向かって気持ちを切り替えることを促す日とされています。

Q: なぜ2月15日が「次に行こうの日」なのですか?

A: 日付の数字「2」「1」「5」を「次(2)に 行(1)こう(5)」と読む語呂合わせが由来です。誰が制定したかは明確ではありませんが、覚えやすくポジティブなメッセージ性があるため、SNSなどで広まった可能性があります。

Q: この記念日は、どのような時に思い出すと良いでしょうか?

A: 仕事でのミス、失恋、試験の不合格など、何かうまくいかなかったり、落ち込んだりした時に、この日を思い出して「次に向かって頑張ろう!」と気持ちを切り替えるきっかけにするのが良いかもしれません。過去にとらわれず、前向きな一歩を踏み出すことを応援する日と言えるでしょう。

誰もがゲームクリエイターになれるソフトウェアの日: ツクールの日

プログラミングの知識がなくても、アイデア次第でオリジナルのRPGやアドベンチャーゲームなどを制作できるソフトウェア「ツクール」シリーズを開発・販売する株式会社KADOKAWA(旧・株式会社エンターブレインなど)が制定しました。

Q: なぜ2月15日が「ツクールの日」に選ばれたのですか?

A: この記念日の具体的な制定理由や日付の由来(語呂合わせなど)は、制定したKADOKAWAからは公式には発表されていないようです。しかし、「ツクール」シリーズが多くのユーザーにゲーム制作の楽しさを提供してきたことを記念し、さらなる創作活動を応援する日として定められたと考えられます。

Q: 「ツクール」シリーズとは、具体的にどのようなソフトウェアですか?

A: 最も有名なのは「RPGツクール」シリーズで、用意された素材(キャラクター、マップ、音楽など)を組み合わせ、イベントやストーリーを設定することで、オリジナルのロールプレイングゲームを作成できます。他にもアクションゲームやノベルゲームなど、様々なジャンルのゲームを制作できるツールが展開されており、多くのクリエイターを生み出してきました。

Q: 「ツクール」を使って作られた有名なゲームはありますか?

A: 「RPGツクール」シリーズからは、フリーゲームとして公開された後に人気を博し、商業展開(漫画化、アニメ化、コンシューマゲーム機への移植など)に至った作品も数多く存在します。代表的な例として『青鬼』、『コープスパーティー』、『ゆめにっき』、『Ib』などが挙げられます。

仏教の開祖、釈迦の入滅を偲ぶ日: 涅槃会(ねはんえ)

仏教の開祖であるお釈迦様(ゴータマ・シッダールタ)が亡くなられた(入滅された)とされる日です。多くの仏教寺院では、この日に「涅槃会」と呼ばれる法要が営まれ、お釈迦様の遺徳を偲び、その教えに感謝を捧げます。

Q: なぜ2月15日が涅槃会なのですか?

A: 伝統的に、お釈迦様は旧暦の2月15日に入滅されたと伝えられています。そのため、多くの寺院では現在も新暦の2月15日に涅槃会を執り行っています(一部地域や宗派では旧暦や月遅れの3月15日に行う場合もあります)。

Q: 涅槃会ではどのようなことが行われますか?

A: 寺院の本堂などに、お釈迦様が入滅する際の様子を描いた「仏涅槃図(ぶつねはんず)」を掲げ、読経や法話が行われます。涅槃図には、沙羅双樹の下で横たわるお釈迦様を中心に、嘆き悲しむ弟子や動物たちが描かれており、生命の尊さや仏教の教えを視覚的に伝えています。参拝者には、お釈迦様の最後の食事に由来するとされるお菓子(団子など)が振る舞われることもあります。

Q: 入滅(涅槃)とはどのような意味ですか?

A: 「涅槃」はサンスクリット語の「ニルヴァーナ」の音写語で、「吹き消すこと」を意味します。仏教では、煩悩(欲望、怒り、無知など)の火が完全に吹き消された、穏やかで静かな悟りの境地を指します。お釈迦様の死は、単なる肉体の死ではなく、完全な涅槃に入られたとして、仏教徒にとって重要な意味を持っています。

甘い幸せと感謝を分かち合う毎月の記念日: お菓子の日

全国菓子工業組合連合会が1981年(昭和56年)に制定した記念日で、毎月15日が「お菓子の日」とされています。お菓子の神様を祀る神社の例大祭が15日に行われていたことに由来します。

Q: なぜ毎月15日が「お菓子の日」なのですか?

A: その昔、お菓子の神様(田道間守命:たじまもりのみこと)を祀る神社の例大祭が15日に行われ、人々がお菓子をお供えして健康や招福を祈願したという故事にちなんでいます。この伝統を受け継ぎ、お菓子の素晴らしさや楽しさを多くの人に知ってもらい、消費を促進する目的で制定されました。

Q: 「お菓子の神様」田道間守命とはどのような人物ですか?

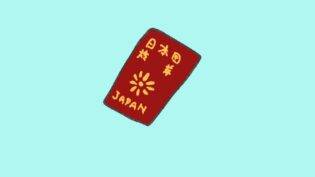

A: 『日本書紀』などに登場する伝説上の人物です。垂仁天皇の命を受け、不老長寿の霊菓である「非時香菓(ときじくのかぐのこのみ)」(現在の橘(たちばな)とされる)を常世の国(とこよのくに)に探しに行き、10年後に持ち帰りましたが、既に天皇は崩御していました。田道間守は嘆き悲しんで亡くなったと伝えられ、彼がお菓子の祖神として祀られるようになりました。

Q: 「お菓子の日」には何か特別なことがありますか?

A: 制定団体の主導による全国的な統一イベントは少ないですが、一部の菓子店やスーパー、コンビニエンスストアなどでは、毎月15日に合わせてお菓子の割引セールやキャンペーン、限定商品の販売などが行われることがあります。お気に入りのお菓子を楽しんだり、新しいお菓子を試したりする良い機会になるかもしれません。